Betrachtet man, wie lang Papageien bereits in Menschobhut gehalten und gezüchtet werden, könnte man meinen, dass ein Artikel über die richtige Ernährung nur eine trockene Abhandlung von Grundlageninfos ist. Doch das Thema richtige Ernährung war und ist für mich und meine Vögel, sowie für das Hobby „Heimvögel“ als Ganzes eine schwierige und emotionale Reise. Zum einen gibt es eine große Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxis, aber auch verhärtete Fronten zwischen erfahrenen Haltenden/Züchtenden und diesen neuen Erkenntnissen, die zum Teil hoch emotional ausgetragen werden. Diese Emotionalität ist bei dem Thema auch wenig verwunderlich, denn die richtige Ernährung ist, neben den Haltungsbedingungen, der wichtigste Faktor, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden unserer gefiederten Freunde geht und einer der ausschlaggebenden Punkte, ob eine Haltung artgerecht ist oder nicht. Und niemand möchte gern erfahren, dass er*sie etwas jahrelang, vielleicht über Jahrzehnte, nicht optimal oder falsch gemacht hat. Doch fangen wir von vorn an.

Falls du nur hier bist, um eine Anleitung für die richtige Fütterung zu bekommen, kannst du zum Absatz Fazit: Die richtige Ernährung für Sperlingspapageien springen. Wenn du meine persönliche Fütterungsempfehlung sehen möchtest, springe zumAbschnitt Was füttere ich aktuell?.

Die körnerbasierte Ernährung

Körnerfresser fressen Körner - oder?

Wenn wir uns die Frage stellen, wie man ein Tier richtig ernährt, müssen wir uns zunächst anschauen, was dieses Tier natürlicherweise zu sich nimmt. Sperlingspapageien ernähren sich in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet vorwiegend von meist halbreifen Samenständen und Gräsern. Dazu kommen Beeren, Baum- und Kaktusfrüchte, oft noch im halbreifen Zustand, aber auch reif und sogar getrocknet. Dabei werden zu einem großen Teil nur die Samen und seltener das Fruchtfleisch gefressen, aber beides gehört zu ihrem Speiseplan. Zudem ernähren sich Sperlingspapageien, je nach Angebot, auch von Blüten, Knospen und Nektar, sowie grünen Pflanzenteilen. Sperlingspapageien bedienen sich dabei opportunistisch an einer großen Bandbreite an verschiedenen Pflanzen (Birds of the world; Silva & Melo 2018).

Bei vorwiegend samenfressenden Papageien (granivor genannt), wie Sperlingspapageien, besteht die traditionelle Fütterung aus einer auf sie zugeschnittenen Körnermischung, sowie Frischfutter in Form von Gemüse, Obst und Grünpflanzen. Eine passende Saatenmischung sollte nicht zu fett- und proteinreich sein und einen relativ geringen Anteil kommerzieller Futtersaaten, wie Hirse, Kanariengras oder Hafer enthalten, da diese reichhaltiger sind als ihre wilden Ursprungsformen bzw. Wildsaaten allgemein. Daher sind geeignete Mischungen reich an Grassamen. So habe ich auch meine beiden Blaugenick-Sperlingspapageien die ersten eineinhalb Jahre gefüttert.

Vielleicht hätte ich, wie so viele, meine Papageien ihr Leben lang so weitergefüttert und nicht weiter darüber nachgedacht. Mir war zwar bekannt, dass Pellets und Extrudate eine Alternative darstellen, meine vogelkundige Tierärztin hat mir diese sogar empfohlen. Jedoch war ich, wie die meisten, der Ansicht, dass Körner die natürlichere Ernährung sind und zudem einen höheren Beschäftigungswert haben. Das sollte sich bald als falsch herausstellen.

Wie ich zum Hinterfragen der traditionellen Fütterung kam

Im Mai 2023 begann ich ein wachsendes Problem bei meinen Sperlingspapageien festzustellen. Meine Henne, Sunny, fing an sehr aggressiv und territorial gegenüber Milo, dem Hahn, zu werden. Dabei nahm sie immer mehr zu, während Milo abnahm. Damals fütterte ich nur noch sehr wenig aus Näpfen, das meiste mussten sich die beiden selbst suchen und erarbeiten. Doch da Sunny sehr selbstbewusst und clever ist, hatte sie mehr und mehr alle Futterverstecke nur für sich beansprucht. Zudem wurde sie umso aggressiver, je mehr Futterverstecke ich anbot, da im Sinne des Abwechslungsreichtums mittlerweile quasi überall Futter lauern konnte. Sie fing also an, Milo generell zu verscheuchen, sobald er an etwas knabberte (selbst wenn es kein Futter war).

Um dieses Problem und auch die Gewichte der beiden wieder in den Griff zu bekommen, reduzierte ich die Futterbeschäftigung drastisch und fütterte wieder mehr aus den Näpfen, da es dabei am wenigsten Streit gab. Eine Weile klappte es zusätzlich mit Wühlkisten, Futtersträußen und einigen wenigen Verstecken ganz gut. Zudem mache ich mit den beiden Clickertraining, was ich nun öfter machte und dabei auch gezielt Milo mehr zustecken konnte.

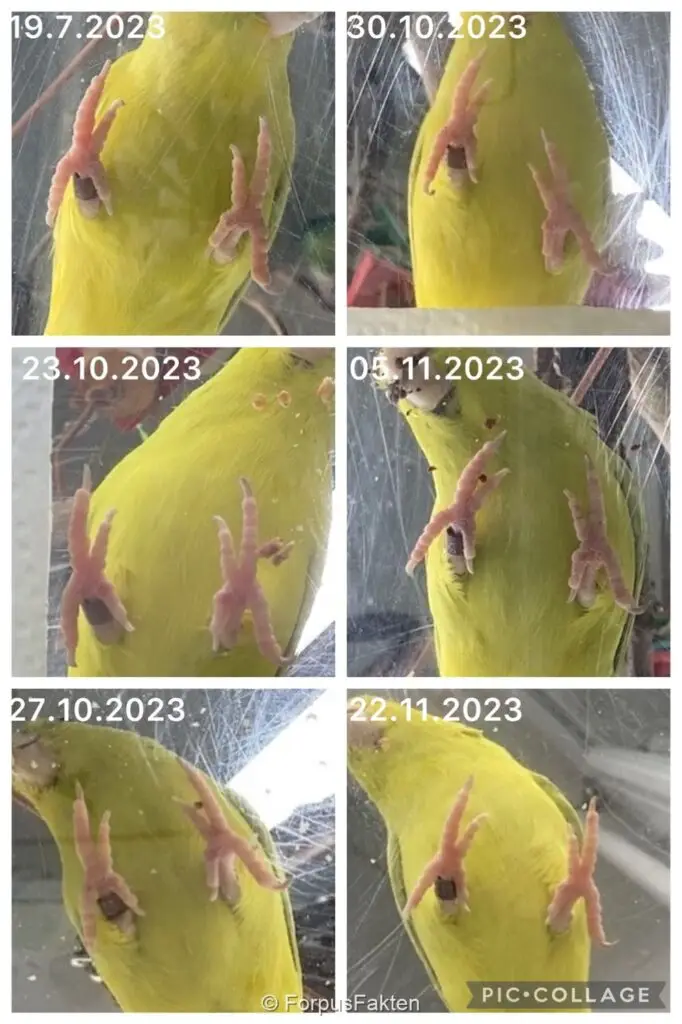

Im Oktober 2023 stand der jährliche Check-up bei meiner vogelkundigen Tierärztin an. Wenig überraschend stand Sunny etwas zu gut im Futter. Doch zu meinem großen Schock zeigte Sunny leichte Schwielen an den Füßen. Meine Tierärztin begann ihren Standardvortrag über die richtigen Sitzstangen. Als ich ihr jedoch von meiner Ausstattung erzählte, war sie extrem positiv überrascht, was uns aber beide ratlos zurückließ. Ebenso konnte sie sich keinen rechten Reim auf Sunnys Aggressivität machen, da es nicht zu klassischer Brutigkeit passte. Wir verblieben also bei leichter Diät und Zugabe von Jod, falls die Verhaltensveränderung auf die Schilddrüse zurückzuführen wäre.

Über die nächsten Monate versuchte ich mein Bestes, die Ernährung der beiden zu optimieren, ohne dass Langeweile vielleicht ein neuer Auslöser für Aggressionen würde. Ich streckte die Körnermischung mit Grassamen, reduzierte Leckereien strikt und mischte geraspeltes Frischfutter unter die Körner, in der Hoffnung, sie würden nun mehr davon fressen. Zudem richtete ich Teebäder gegen Schwielen und geschwollene Füße an, umwickelte zur Polsterung alle Lieblingssitzplätze von Sunny mit selbsthaftendem Verband und führte beinahe tägliche Fuß- und Gewichtskontrollen durch.

Zu meiner Erleichterung besserten sich die Fußschwielen recht schnell und nachhaltig, anders als die Gewichte der beiden. Egal wie viel Hanf, Kardi und Hirse ich Milo zusteckte und Sunny verweigerte, ich bekam Sunny nachhaltig nicht unter 35g (ihr tierärztlich bestätigtes Idealgewicht liegt bei 33g) und Milo nicht nachhaltig über 31g. Auch an der Aggressivität änderte sich sogar über den Winter nur phasenweise etwas.

Nun hatte ich langsam wirklich Sorge, dass die beiden wirklich unausgewogen ernährt waren, Sunny zu fett- und proteinhaltig, Milo zu kohlenhydratreich, denn ich vermutete, dass Sunny zuerst das „beste“ wegfraß und Milo den Rest bekam. Auch dass Milo, solang ich ihn hatte, immer schlechteres Gefieder hatte als Sunny, machte mir Sorgen. Nun kam bei mir die Frage auf: Könnten Pellets oder Extrudate hier vielleicht Abhilfe schaffen?

Ich begann also, mich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, was (Sperlings-)Papageien für eine artgerechte und ausgewogene Ernährung brauchen und inwiefern Körner, Frischfutter und Pellets dies abdecken. Und die Ergebnisse meiner Recherchen überraschten mich sehr. Nun konnte ich am eigenen Beispiel erfahren und beweisen, dass weder Erfahrung, noch Bildung, noch intensive Recherchen einen davor schützen Fehler zu machen. Man kann nie alles wissen. Verantwortungsvolle Haltung bedeutet, sich ein Haustierleben lang immer weiter zu informieren und offen für Neues zu bleiben! Aber genug der Vorrede, was sagt denn nun die Wissenschaft?!

Die aktuelle wissenschaftliche Lage zur richtigen Ernährung

Bedarf - Was brauchen Papageien?

Leider ist diese Frage schon einmal gar nicht so leicht zu beantworten. Ein Problem ist, dass Papageien in freier Wildbahn sehr schwer zu untersuchen sind. Als Baumbewohner sind sie oft schwer zu finden und in dicht bewachsenen Urwäldern auch schwer zu erreichen. Obendrein können Papageien eben fliegen – und Wissenschaftler*innen nicht. Systematische Freilandstudien sind deshalb sehr aufwändig, oft langwierig und trotzdem unvollständig. Bei unseren Sperlingspapageien kommt noch erschwerend hinzu, dass sie klein und grün sind und damit noch schwerer zu beobachten.

Zwar gibt es für einige Arten umfassende Feldstudien darüber, was diese zu sich nehmen (inkl. Sperlingspapageien, z.B. Silva & Melo 2018), jedoch sind für diese Vielzahl an Nahrungsquellen größtenteils keine Nährstoffanalysen verfügbar. Wir wissen also z.T. was Papageien natürlicherweise fressen, aber nicht was drin ist. Deshalb stehen bis heute an vielen Stellen als einzige Quelle für Nährstoffrichtwerte Untersuchungen an Nutzgeflügel zur Verfügung (Koutsos et al. 2001).

Das zweite Problem ist, dass es bei exotischen Haustieren an veterinärmedizinischen Studien fehlt, welche experimentell die Auswirkungen verschiedener Fütterungen bei unterschiedlichen Arten untersuchen. Es gibt einige Studien an Papageien, welche Zusammenhänge zwischen bestimmten Ernährungsweisen und Erkrankungen bzw. Ernährungsänderungen und Verbesserungen der Gesundheit oder des reproduktiven Erfolgs zeigen. Jedoch sind die Methoden teils ungenau, die Zahl der untersuchten Tiere klein und die Ergebnisse nur auf einige wenige Arten anwendbar. Die Schlüsse, welche man aus dieser Studienlage ziehen kann, sind also recht eingeschränkt. Dennoch ist die Lage nicht hoffnungslos!

Selektivität - Sind Papageien in der Lage sich selbst ausgewogen zu ernähren?

Eine Sache, die Studien an Papageien in Gefangenschaft relativ eindeutig gezeigt haben ist, dass Papageien nicht in der Lage sind, ihre Ernährung selbst auszubalancieren (z.B. Ullrey et al. 1991; Kollias 1995; Koustos et al. 2001; Kalmar 2011; Saldanha et al. 2023). Bei vielen Leuten hält sich hartnäckig der Glaube, dass man nur vielseitig anbieten müsse, die Vögel würden sich schon heraussuchen, was sie benötigen, sie hätten eine Art „Nahrungsweisheit“. Ich habe tatsächlich keine einzige Studie gefunden, die das bestätigen würde, aber viele, die es widerlegen. Damit sind Papageien nicht anders als wir. Hand auf’s Herz, wenn ihr die Wahl zwischen gedünstetem Brokkoli und Schokoladentorte habt, was esst ihr? Papageien sind dabei genau solche Junkfood-Junkies wie wir und fressen am liebsten reichhaltige Saaten.

In der Papageienhaltung hat das zum einen das Problem, dass ein Überangebot an Futter stark dazu beiträgt, die Ausgewogenheit zu stören. Sobald nicht mehr die komplette Körnermischung aufgefressen wird, nehmen die Vögel einen deutlich größeren Anteil ungesunden Futters zu sich, als man als Haltende geplant hatte. Zum anderen „melden“ sich deine Vögel nicht, wenn ihnen etwas fehlt. Und gerade leichte, aber anhaltende Mängel machen sich oft nur schleichend und nach langer Zeit für uns bemerkbar, werden dann aber aufgrund der uneindeutigen Symptome nicht korrekt erkannt und behandelt (Wolf et al. 1998). Bei Sperlingspapageien ist dies auch nicht, wie bei uns Menschen, einfach mit Blutuntersuchungen überprüfbar, einerseits weil man nur sehr wenig Blut abnehmen kann und andererseits, weil eben die Richtwerte fehlen.

Besonders ausgeprägt ist dieses Problem, wenn man Pellets und Körner mischt. In Studien ist die Ernährung in der Regel nicht besser als bei alleiniger Fütterung von Körnern(z.B. Saldanha et al. 2023). Der Anteil an Pellets muss mehr als 50% der Gesamtfuttermenge (also inkl. Frischfutter) betragen, damit sich der Ernährungszustand messbar verbessert (Hess et al. 2002). Eine Studie zeigt das sogar eindrucksvoll an Blaugenick-Sperlingspapageien, welche sich lieber komplett unausgewogen und ungesund nur von Sonnenblumenkernen ernähren, als Pellets zu fressen (Machado et al. 2018).

Das Problem der Selektierung lässt sich eindämmen indem man hartnäckig nur gerade so viel füttert, wie die Vögel brauchen, um das Gewicht zu halten. Das ist jedoch häufig für Vögel und Haltende mit hohem Stress verbunden, was ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Das Geschrei nach Körnern bei vollem Frischfutternapf werde ich nicht vermissen.

Körner, Obst und Gemüse - Nährstoffgehalt der traditionellen Fütterung

Aber ist eine ausgewogene Ernährung auf Körnerbasis denn generell möglich? Der generelle wissenschaftliche Konsens ist: nein. Trockene Körner, wie wir sie verfüttern, können einige essentielle Nährstoffe nicht abdecken. Dazu gehören Vitamin A, D, K und E, Calcium und der Fettgehalt ist in der Regel zu hoch (Wolf 2002; Harrison et al. 2006). Außerdem sind kommerzielle Saatenmischungen oft zu reich an Omega-6-Fettsäuren (McDonald 2004) und haben ein schlechtes Verhältnis von Phosphor zu Calcium (Stanford 2006). Außerdem sind Saaten zwar im allgemeinen proteinreich genug, jedoch enthalten sie nicht alle essentiellen Aminosäuren; Lysin und Methionin sind z.B. nicht ausreichend vorhanden (Roudybush & Grau 1985). Ein vollständiges Aminosäuren-Profil ist unter anderem wichtig für Federbildung, Schnabel- und Krallenwachstum, sowie Hautgesundheit.

In einer Vielzahl von Studien zeigt sich zudem, dass diese Defizite auch nicht unbedingt durch Ergänzung mit Obst und Gemüse gedeckt werden können. Zum einen liegt dies wieder am Problem des selektiven Fressens, zum anderen sind die Zuchtformen von Obst und Gemüse, welche wir heutzutage im Supermarkt finden wasser- und zuckerreicher, sowie nährstoffärmer als die Ursprungsvarianten bzw. die Früchte, welche Papageien in der Wildnis verzehren. Dieses Problem zeigt sich auch bei Körnern: Wildsaaten sind deutlich nährstoffreicher als Zuchtsaaten (Klasing 1998). Außerdem fressen Papageien in freier Natur so gut wie nie trockene, vollreife Samen. Halbreife, grüne Samen sind fettärmer, ballaststoffreicher und leichter verdaulich. Eine ganzjährige, ausgewogene Versorgung von Heimvögeln mit halbreifen Samen, Beeren, Grünfutter usw., welche einer Ernährung wie in der Wildnis am nächsten kommen würde, ist jedoch in aller Regel nicht umsetzbar für private Haltende in unseren Breitengraden. Zudem fehlen hier Daten zum Nährstoffgehalt fast komplett.

Auf der anderen Seite muss man jedoch erwähnen, dass Studien mit körnerfressenden Sittichen oft geringere Effekte zeigen, als Studien mit Frucht- und Nussfressern wie Amazonen oder Graupapageien (Foreman et. al 2015; Fischer et al. 2006). Körnerfressende Papageien scheinen also biologisch bedingt besser mit einer körnerbasierten Fütterung zurecht zu kommen. Zudem wird in Studien oft ein Vergleich zwischen einer Fütterung von Pellets und sehr schlechten Saatenmischungen aus Mais, Hafer, Sonnenblumenkernen, Kardi und ähnlichem gezogen. Die Saatenmischungen welche ich fütterte waren reich an Gras – und Wildsamen, welche ein besseres Nährstoffprofil besitzen (Klasing 1998). Hier gibt es jedoch noch großen Forschungsbedarf.

Auf der positiven Seite sei erwähnt, dass die Versorgung mit Vitamin D3 sich gut durch UVB-Licht von Vogellampen oder Sonnenlicht abdecken lässt und die Calciumzufuhr durch Pick- und Gritsteine, Eierschalen, Sepiaschale o.ä. Anders als bei der restlichen Ernährung, haben Untersuchungen bezüglich Calcium tatsächlich auch gezeigt, dass Vögel dies bedarfsgerecht aufnehmen können (Wüst & Wolf, 2018). Hier reicht es also tatsächlich, geeignete Calciumquellen einfach anzubieten und die Vögel nehmen sich, was sie brauchen. Weiters ist es möglich den Vitamin-A-Bedarf mit Karotten zu decken. Natürlich greift auch hier das große Problem der Selektivität. Wenn Karotte aber gern gefressen wird, ist dies eine großartige Möglichkeit. Für mäkelige Vögel empfiehlt es sich auch, die Karotten vorher (ohne Salz!) zu blanchieren oder zu kochen. Untersuchungen von Dr. Petra Wolf zeigten, dass dies die Aufnahme deutlich erhöht (Wolf 2024). Andere reichhaltige natürliche Vitamin-A-Quellen sind rote Paprika und Vogelbeeren/Eberesche. Hiervon sollte man jedoch aufgrund anderer Inhaltsstoffe nicht zu viel füttern, weshalb Karotte zu bevorzugen ist. Viele Haltende verwenden auch rotes Palmfett zur Vitamin-A-Versorgung. Obwohl dies aus veterinärmedizinischer Sicht funktioniert, sollte man beachten, dass Ölpalmenplantagen eine der Hauptursachen für die Rodung von Regenwäldern sind und damit aus Artenschutz-, Klimaschutz- und allgemein Nachhaltigkeitsgründen keine gute Wahl darstellt.

Eine dauerhafte Zugabe von Vitaminpulvern kann dagegen als suboptimal angesehen werden, da diese bei Körnern nur auf der Schale anhaften, welche schließlich entfernt wird. Die Aufnahme des verwendeten Pulvers ist daher sehr gering und nicht bedarfsgerecht dosierbar. Außerdem sind einige Vitamine lichtempfindlich, gerade das so wichtige Vitamin A. Werden die Vitaminpulver also nicht sofort verzehrt, ist der Anteil an wirksamem Vitamin A sowieso nicht mehr gegeben. Jedoch sollte man dies nicht durch „viel hilft viel“ ausgleichen, denn auch Vitamin-Überdosierungen sind möglich und mit gesundheitlichen Gefahren verbunden (Péron & Grosset 2014). Vitaminpulver sind aber trotzdem nicht allgemein schlecht, sollten aber in Absprache mit vogelkundigen Tierärzt*innen geben werden, z.B. zur Unterstützung während der Mauser oder Krankheiten oder für ältere Vögel.

Die Sache mit dem Vitamin A löste dann noch einen persönlichen Schockmoment aus. Papageien mit Vitamin-A-Mangel neigen zu Schwielenbildung an den Füßen (Pododermatitis; Koutsos et al. 2001). Könnte das also der Grund für Sunnys Fußprobleme gewesen sein? Genau wissen werde ich es vielleicht nie, aber als ich das gelesen habe, war ich sehr froh bereits meine Fütterung umgestellt zu haben.

Weitere Folgen von Vitamin-A-Mangel können übermäßiges Krallen- und Schnabelwachstum sein, was unter Sperlingspapageien häufiger zu beobachten ist, sowie entzündliche Hauterkrankungen, welche unter anderem auch verantwortlich für Federrupfen sein können. Nährstoffmängel im Allgemeinen können außerdem Verhaltensveränderungen, inkl. erhöhter Aggressivität, verursachen. Auch hier besteht also die Möglichkeit, dass die Probleme meiner Papageien auf die Ernährung zurückzuführen sind (Péron & Grosset 2014).

Pellets und Extrudate - Nährstoffgehalt der modernen Fütterung

Als ich begann, mich über die Haltung von Sperlingspapageien zu informieren, kam ich auch schon das erste Mal mit dem Thema Pellets in Kontakt. Die Skepsis erfahrener Halter*innen und Züchter*innen und entsprechende Empfehlungen führten mich dann zur Entscheidung gegen Pellets (z.B. Spitzer 1992; Aeckerlein & Steinmetz 2003; Ehlenbröker et al. 2010). Pellets würden zwar in der Tat alle wichtigen Nährstoffe abdecken, seien aber unnatürlich, künstlich und hätten den Beigeschmack von intensiver Nutztierhaltung (Ehlenbröker et al. 2010).

Das Argument, dass Pellets und Extrudate künstlich hergestellt sind, ist natürlich faktisch richtig. Hier fallen viele Halter*innen und Züchter*innen jedoch in die Natürlichkeitsfalle. Nur weil etwas natürlich ist, ist es nicht automatisch gut – und umgekehrt. Man schaue sich nur Gifte natürlichen Ursprungs wie Pflanzen- oder Schlangengifte an, die z.T. in geringen Dosen töten. Dagegen stehen künstlich hergestellte Medikamente, von Insulin bis Antibiotika, die tagtäglich Leben retten.

Pellets und Extrudate bieten die Möglichkeit, das Futter mit allen Nährstoffen zu versehen, welche dem Bedarf laut aktuellem wissenschaftlichen Stand entsprechen. Wie oben erwähnt ist dieser aktuelle wissenschaftliche Stand zwar nicht ideal, jedoch bietet die Fütterung von Saaten (welche nicht 1:1 der natürlichen Ernährung in freier Wildbahn entsprechen) auch keinerlei ersichtlichen Vorteil. Die Lücken in der Studienlage bzgl. der Inhaltsstoffe der natürlichen Ernährung wirken sich hier gleichermaßen aus. Wir können die Inhaltsstoffe von Körnern ja genauso gut oder schlecht mit den Inhalten des natürlichen Speiseplans abgleichen, wie die von Pellets. Bei Körnern wissen wir allerdings sicher, welche Nährstoffe fehlen. Bei Pellets können diese einfach hinzugegeben werden.

Der Unterschied zwischen Pellets und Extrudaten liegt in ihrer Herstellungsweise. Für Pellets werden zerkleinerte Bestandteile unter relativ geringer Wärmezufuhr in Form gepresst. Für die Herstellung von Extrudaten werden die Bestandteile noch weiter zerkleinert und unter hohen Temperaturen gebacken und durch einen Extruder in Form gepresst. Vor allem die hohe Hitze bei Extrudaten tötet Toxine und Keime ab, was dieses Futter auch sicherer macht.

Der Hauptvorteil gegenüber der traditionellen Fütterung besteht dabei in der Verhinderung von Selektivität, also dass sich nur das leckerste (und oft ungesündeste) herausgepickt wird, denn bei Pellets und Extrudaten ist das Nährstoffprofil in jedem Stück gleich, jedes einzelne Pellet enthält alles, was der Vogel braucht. Außerdem ist Untersuchungen zufolge die Nährstoffaufnahme besser als bei Saaten (Wolf 2024).

Ein weiteres Vorurteil gegenüber Pellets und Extrudaten besteht darin, dass Körner einen höheren Beschäftigungswert hätten, da sie erst entspelzt werden müssen. Das klingt zwar logisch, wie lang ein Papagei jedoch an einem Pellet frisst, hängt von dessen Konsistenz und Form ab, welche durch die Herstellung beeinflusst sind. Dies ist ein optimierbarer Faktor, welcher sich auch von Produkt zu Produkt unterscheiden dürfte. Zudem haben andere Untersuchungen auch keinen signifikanten Unterschied in der Futteraufnahmezeit zwischen Körnern und Extrudaten finden können (Wüst & Wolf, 2018).

So oder so ist der Beschäftigungswert beim Entspelzen loser Saaten jedoch gering, vermutlich sogar vernachlässigbar. Eine Fütterung von Körnern, mit oder ohne Obst und Gemüse, erreicht nicht annähernd die Beschäftigungszeiten, welche Papageien in der Wildnis haben. Nahrungssuche und Gefiederpflege nehmen bei wilden Vögeln ca. 90% des Tages ein (Engebretson 2006), für die reine Nahrungssuche verwenden Papageien im Durchschnitt mindestens die Hälfte des Tages (Koutsos et al. 2001). Gehen wir von einem 12-stündigen Tag aus, sind das also mindestens 6 Stunden am Tag. In Gefangenschaft verbringen Vögel bei reiner Fütterung aus Näpfen in etwa eine halbe bis eine Stunde mit der Nahrungsbeschaffung, das wären ca. 4-8% des Tages (Péron & Grosset 2014). Die Einführung von Foraging in die Nahrungsdarbietung hat damit einen viel größeren Einfluss auf diesen Aspekt der Fütterung – und das ist mit Pellets und Extrudaten gleichermaßen, wenn nicht gar besser umsetzbar.

Ein großer Nachteil von Pellets und besonders Extrudaten ist die geringe größe der enthaltenen Partikel. Untersuchungen haben gezeigt, dass Agaporniden, welche ausschließlich mit Extrudaten gefüttert wurden, Vergrößerungen von Drüsen- und Muskelmagen entwickeln konnten (Wolf 2024, Wüst & Wolf 2018). Die Autorin schloss daraus, dass der Muskelmagen von Papageien eine gewisse Partikelgröße der Nahrung benötige, um ausreichend gefordert zu werden. Dies biete im Nahrungsspektrum der Papageien nur das volle Korn. Auf Basis dieser Erkenntnisse sind Pellets und Extrudate auf jeden Fall nicht als Alleinfutter zu empfehlen.

Ein weiterer Nachteil sind die synthetischen Vitamine und andere Nährstoffe in Pellets und Extrudaten. Studien an verschiedenen Tieren (inkl. Menschen) zeigen, dass synthetische Nährstoffe schlechter aufenommen werden als natürliche. Inwieweit das auf Papageien übertragbar ist, bleibt offen. Fakt ist aber, dass Pellets und Extrudate hochverarbeitete Lebensmittel sind. In der menschlichen Ernährung geht der wissenschaftliche und praktische Trend immer mehr in Richtung wenig und unverarbeiteter Lebensmittel (Stichwort „whole foods„), da viele Verarbeitungs- und Haltbarkeitsprozesse auch ernährungsphysiologische Folgen haben, welche wir noch nicht ganz verstehen. Hochverarbeitete Lebensmittel stehen jedoch immer mehr in Zusammenhang mit diversen Krankheiten, Übergewicht und Allergien. Dieser Trend weitet sich auch immer mehr auf andere Tierarten aus, z.B. Hunde, Katzen und sogar Fische. Obwohl diese Entwicklungen, wie erwähnt, noch nicht ausreichend erforscht sind, sollte man diese Dinge im Hinterkopf behalten.

Fazit: Die richtige Ernährung für Sperlingspapageien

Basisfutter

Körner, teils selbst mit Obst- und Gemüsezugabe, sind also keine ausgewogene Ernährung, Pellets dagegen sind keine natürliche Ernährung. Ein richtiges Ideal scheint es also nicht zu geben, sofern man nicht den kompletten Speiseplan aus der Natur imitieren kann. Unterm Strich halten Forschende und Tierärzt*innen jedoch den Kompromiss, den Pellets bieten, für eindeutig besser, wenn es um die körperliche und mentale Gesundheit der Tiere geht. Um letzteres noch zu verbessern und die Natürlichkeit der Ernährung zu erhöhen, sollte man sich neben den Inhalten der Nahrung auch mit deren Darbietung befassen. Dieser Aspekt ist nicht zu vernachlässigen und bietet großes Optimierungspotential (mehr dazu hier).

Auf Basis der aktuellen Studienlage scheint eine gesunde Ernährung jedoch nicht ganz alternativlos. Eine Fütterung von Körnern mit einem hohen Anteil von Wild- und Grassamen, welche vor allem so viel wie möglich halbreif, gequollen oder gekeimt (besonders magenschonend) verfüttert werden, könnte eine gleichwertige oder gar bessere Alternative darstellen. Wie eine solche Fütterung jedoch tatsächlich im Vergleich zu Pellets abschneidet, kann man derzeit nicht sagen, hier fehlen schlichtweg Studien. Erfahrungswerte mit solch einer Fütterung sind jedoch sehr gut.

Zudem füttern vor allem viele Haltende von Großpapageien gern einen Mix aus variierendem Obst, Gemüse und Grünfutter als Hauptfutter. Oft wird hier noch gekochter Reis, Kartoffel, sowie Hülsenfrüchte beigemengt. Prinzipiell würde dies ja einer frischen Variante von Pellets und Extrudaten entsprechen. Wie genau die Zusammensetztung hier jedoch aussehen muss, ist nicht so einfach. Eine Studie von Brightsmith (2012) zeigte dies am Beispiel von Amazonen, welche bei einer Fütterung mit Frischfutter (Apfel, Weintrauben, Sellerie, Karotte, Mais) als Basis nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt waren. Generell fehlen jedoch auch hier wieder aussagekräftige Studien. Pellets bieten also aktuell die sicherste Möglichkeit an, Papageien relativ gesund und ausgewogen zu ernähren.

Die aktuelle Empfehlung von Wissenschaft und Verinärmedizin für die Ernährung von Papageien in menschlicher Obhut umfasst 80% Pellets/Extrudate und 20% Frischfutter bzw. Obst und Gemüse (Reid & Perlberg 1998; Péron & Grosset 2014). Diese Empfehlung bezieht sich auf erwachsene Papageien, welche nicht brüten oder Junge aufziehen.

Unter beachtung der Ergebnisse zur Magenvergrößerung durch Pelletfütterung (Wolf 2024) scheint diese Empfehlung jedoch bereits überholt. Die Autorin empfielt stattdessen eine Zusammensetzung von 60% Körnern, 35% Frischfutter (10% Obst, 20% Gemüse, 5% Kräuter) und 5% Mineralfutter (Calciumgehalt mind. 25%). Das Körnerfutter sollte dabei möglichst viele Gras-/Wildsamen enthalten und z.T. gekeimt gereicht werden.

Allgemein lässt sich sagen, dass Pellets vor allem dann ein geeignetes (Basis-)Futter darstellen, wenn die Alternative reine Körnerfütterung ist. Das bestätigen sowohl Studien als auch Erfahrungswerte. Wird jedoch ausgewogen ernährt mit einer großen Bandbreite an Frischfutter und Körnersorten, scheint dies einer reinen oder vorwiegenden Pelletfütterung überlegen. Hier ist die Studienlage aber noch sehr dünn.

Zur Mengenberechnung habe ich folgende Richtwerte gefunden. Für kleine Papageien wie die Sperlis sollte die Gesamtfuttermenge pro Tag und Vogel 10% des (idealen) Körpergewichts betragen (Wolf 2024). Dabei ist zu beachten, dass Obst und Gemüse im Schnitt einen Wassergehalt von 80% haben, Körner dagegen nur 10%. Daher kann man für den Frischfutteranteil das Gewicht mal fünf nehmen. Das ergibt am Beispiel von Frau Dr. Wolfs Empfehlung folgende Rechnung:

Gesamtmenge = Frischfutter + Körner + Mineralfutter= (Gesamtmenge x 0,35 x 5) + (Gesamtmenge x 0,6) + (Gesamtmenge x 0,05)

Bei einem Körpergewicht von 33g beträgt die tägliche Gesamtfuttermenge also 3,3g pro Vogel. Mit der obigen Rechnung ergeben sich ca. 5,8g Frischfutter, ca. 2g Körner und ca. 0,2g Mineralfutter. Diese Rechnung kann man natürlich für jede Futterzusammenstellung anpassen.

Frischfutter

Obst und Gemüse

Eine angemessene Fütterung für jede Papageienart sollte allein aufgrund der Abwechslung immer einen Frischfutteranteil enthalten. Da Papageien in der Natur einen so breiten Spieseplan haben, benötigen sie diese Abwechslung vor allem für ihre mentale Gesundheit. Aber auch der Nährstoffgehalt frischer Kost ist nicht zu vernachlässigen. Wie sollte also der Grünfutter-, Obst- und Gemüseanteil der Fütterung aussehen? Wichtig ist ein Blick auf den Wasser- und Zuckergehalt, wovon v.a. zweiterer nicht zu hoch sein darf. Unsere gezüchteten Obstsorten (Gemüse weniger) enthalten meist viel mehr Zucker als die Ursprungsvarianten der Frucht. Daher sollte der Großteil des Frischfutters sowieso aus Gemüse bestehen, denn das ist zuckerarm und ballaststoffreich. Man sollte wissen, dass ein hoher Wassergehalt zu Polyurie führen kann, wobei der normalerweise weißliche Anteil des Kots wässrig und durchsichtig ist. Polyurie ist normalerweise völlig unbedenklich. Anders ist es bei zu hohem Zuckergehalt, welcher zu Durchfall führen kann, wobei der normalerweise feste Anteil des Kots breiig bis flüssig ist. Anhaltender Durchfall sollte immer tierärztlich abgeklärt werden. Zudem sollte man wissen, dass sich der Zuckergehalt stark auf die Haltbarkeit von Frischfutter auswirkt. Generell breiten sich Keime und Hefen rasch auf dem gereichten Frischfutter aus, weshalb man Reste stets nach einigen Stunden entfernen sollte, besonders bei hohen Temperaturen. Je höher aber der Zuckergehalt, desto schneller vermehren sich Hefen, welche zu Magen-Darmerkrankungen führen können.

Außerdem sollte man bei jeder Ernährung so viel wie möglich auf alte Sorten und ggf. selbst herangezogene oder gesammelte Wildformen zurückgreifen (Vorsicht aber bei Kürbis und Zucchini, die können bei falscher Anzucht Giftstoffe entwickeln). Welche Obst- und Gemüsearten du füttern kannst und welche giftig sind, findest du z.B. auf der Nymphensittichseite oder im Buch von Andreas Wilbrand. Für den Anfang hier eine Liste geeigneter Gemüse und Obstsorten:

- Apfel (ohne Kerne)

- Aprikose/Marille (ohne Kern)

- Aroniabeere

- Artischocke

- Banane (wenig!, möglichst grün)

- Berberitzenbeeren

- Birne (ohne Kerne)

- Blumenkohl

- Brokkoli

- Brombeeren

- Drachenfrucht/Pitaya

- Erdbeeren (Wald- oder Kultur-)

- Feigen

- Fenchel

- Granatapfelkerne

- Gurke

- Hagebutten

- Heidelbeeren

- Himbeeren

- Holunderbeeren (in Maßen!)

- Johannisbeeren

- Kaktusfeige

- (Vogel-)Kirschen (ohne Kerne)

- Kiwi/Kiwibeere/Weiki

- Kohlrabi

- Kornelkirsche (ohne Kerne)

- Kürbis

- Mais (im Ganzen auch mit Grün)

- Mango

- Maulbeere

- Melone (alle Arten, Kerne in Maßen weil fettreich)

- Möhre

- Okra

- Paprika/Chili (Gemüsepaprika nur Kerngehäuse ohne Stil)

- Passionsfrucht/Maracuja

- Pastinake

- Pfirsich (ohne Kern)

- Pflaume, Zwetschge, Mirabelle & Co. (ohne Kern)

- Physalis/Kapstachelbeere

- Radieschen/Rettich

- Rote/gelbe Beete

- Sanddornbeere

- Schwedische Mehlbeere

- Sellerie (Stange oder Knolle, in Maßen)

- Süßkartoffel

- Vogel-/Ebereschenbeere (in Maßen!)

- Wacholderbeeren

- Weintrauen

- Weißdornbeere

- Zucchini

Grünfutter

Mit frischem Obst und Gemüse sind die Grenzen der artgerechten Fütterung aber noch lang nicht erreicht! Zum einen bietet wieder der Supermarkt einiges an gesundem Grünfutter in Form von Salaten und Kräutern (z.B. Chicoré, Feldsalat, frischer Spinat, Pflücksalat, Mangold, Endivie, Pak Choi, Kresse, Basilikum, Oregano, Thymian), sowie das Grün verschiedener Gemüse- und Obstarten wie Möhren, Kohlrabi, Radieschen, Brokkoli, Blumenkohl oder Erdbeere. Doch die Natur bietet noch viel mehr an Leckereinen für unsere Kobolde. Es gibt eine Vielzahl an geeigneten Futterpflanzen, welche man selbst sammeln kann. Damit bietet man die naturnächste Form der Fütterung an und obendrein ist das Ganze kostenlos. Einige der oben genannten Früchte und Beeren bekommst du auch am besten aus der Natur, z.B. Weißdorn, Hollunder, Vogelbeere, Kornelkirsche etc.

Viele Haltende fürchten bei selbst gesammeltem Futter die Einschleppung von Krankheitserregern von Wildvögeln. Wird Futter jedoch nicht von unhygienischen oder schadstoffbelasteteten Orten gesammelt und vor der Fütterung gründlich gewaschen, ist diese Gefahr sehr gering. In Rücksprache mit der Vogelambulanz der Veterinärmedizinischen Universität Wien wurde mir auch bestätigt, dass entsprechende Fälle enorm selten sind. Natürlich muss jede*r Halter*in für sich selbst entscheiden, ob er*sie das Risiko eingehen möchte. Ich persönlich füttere seit Tag 1 so viel wie möglich selbst gesammeltes und möchte meinen Vögeln diese Bereicherung nie wieder wegnehmen müssen. Bisher sind meine beiden auch kerngesund. Man sollte sich jedoch bezüglich lokaler Ausbrüche bestimmter Krankheiten informieren, wie Vogelgrippe oder Trichomonaden und dann das Sammeln zeitweise einstellen.

Ergänzungsfutter

Alle Extras und Leckerlis dürfen nur in Maßen gegeben werden und sollten die Futterbalance der Grundmischung nicht stören. Geeignet sind Saaten, vor allem noch an Kolben/Rispe/Blütenstand. Der Klassiker sind natürlich Kolben- und Rispenhirse, aber auch andere Süßgräser wie Sorghum, Sudangras, Pagima, Delicha, Kanariengras oder Schelli bieten sich an. Auch fettreiche Saaten sind in Naturform eine super Beschäftigung, z.B. Kardiköpfchen oder Flachs/Lein.

Auch Blüten- und Kräutermischungen sind eine willkommene Abwechslung und enthalten meist auch Samenstände der Blüten, z.B. Ringelblume, Malve, Löwenzahn oder Kornblumen.

Viele Papageien (meine eingenommen) fahren auch total auf die Lafeber Nutriberries ab. Dies sind kleine Bällchen aus diversen Saaten und kleinen Pellets. Diese kleinen Leckerlibömbchen bieten sich vor allem für kniffelige Futterverstecke an, die eine hohe Motivation benötigen. Optisch ähnliche Kugeln und Stangen gibt es auch viel im Fachhandel, dabei ist jedoch darauf zu achten, dass diese oft Honig als Bindemittel verwenden. Dadurch sind diese Leckerlis sehr zuckerreich und sollten nur äußerst selten, wenn überhaupt, angeboten werden.

Viele Sperlingspapageien mögen auch getrocknete Beeren sehr gern, z.B. Aronia, Eberesche, Wacholder, Berberitze und andere. Sind deine Vögel große Fans davon, solltest du jedoch aufpassen, denn getrocknetes Obst hat einen höheren Zuckergehalt als frisches.

All diese Leckereien gibt es im Fachhandel online oder im Geschäft.

Einführung von Frischfutter oder Pellets erfolgreich meistern

Es gibt diverse Methoden, wie Papageien an neue Futterquellen gewöhnt werden können. Es gibt einige Studien, welche verschiedene Methoden bei Pellets verglichen haben und zu dem Schluss kamen, dass einige lediglich schneller sind als andere, erfolgreich sind sie jedoch alle (z.B. Foreman et al. 2015; Cummings et al. 2022). Das Problem bei der Umstellung der Fütterung scheint also weniger an den Vögeln oder dem „falschen Futter“ zu liegen, sondern an der Geduld der Halter*innen.

Verschiedene Methoden findet man z.B. auf den Webseiten der entsprechenden Pellethersteller. Der Sperlingspapageien-Blog bietet auch einen Überblick über verschiedene Methoden der Einführung von Frischfutter und Pellets, sowie eigene Erfahrungswerte mit der Pelletfütterung.

Ich selbst war bei Obst und Gemüse erfolgreich mit dem Anbieten ganzer Stücke am Spieß, welche zunächst geschreddert und dann gefressen wurden. Bei Pellets klappte es mit der Methode, bei der man zunächst Pellets und Körner zusammen anbietet und anfängt den Körneranteil sukzessive zu reduzieren, sobald die ersten Pellets probiert werden, bis man beim gewünschten Pelletanteil angekommen ist. Zudem machte ich von der Empfehlung gebrauch, zu versuchen die Pellets aus der Hand anzubieten. Sowohl bei Frischfutter, als auch bei Pellets half es auch morgens zunächst nur das neue Futter zu reichen und erst gegen Mittag Körner nachzulegen, falls Frischfutter oder Pellets nicht angerührt werden.

Meine Erfahrungen

Im ersten Versuch der Umstellung auf (extrudierte) Pellets habe ich mich zunächst für eine gut verfügbare und etablierte Sorte entschieden: Nutribird B14 von Versele-Laga. Leider wurden diese Pellets von meinen Vögeln zu 100% verschmäht, auch mit verschiedenen Umstellungsmethoden. Auf Empfehlung des Sperlingspapageien-Blogs hin, wollte ich es mit den Roudybush-Pellets versuchen, welche aber leider nur noch schwer und sehr teuer zu importieren sind.

Ich bin dann auf eine neue Marke gestoßen, welche mit hoher Akzeptanz, moderner Rezeptur und hohem Beschäftigungswert warb: die Vital Pellets von DeinPapagei, ebenfalls extrudierte Pellets. Hier war ich zögerlich, da es sich um ein junges Startup handelt und ich bei der Gesundheit meiner Vögel natürlich keine Experimente wagen will. Ich habe mich also gründlich informiert, die hohe Transparenz des Unternehmens machte dies für mich leicht, und kam im Abgleich mit der oben beschriebenen Studienlage zu dem Ergebnis, dass die Vital Pellets in Ordnung sind.

Das Ergebnis war aber wie beworben. Mit der vom Hersteller empfohlenen sanften Umstellungsmethode wurden die Pellets innerhalb von einer Woche gefressen und eine komplette Umstellung war nach 2 Wochen vollzogen.

Ich habe dann zunächst die Kräuter-Mix-Sorte gefüttert, welche auf Körnerfresser abgestimmt ist. Meiner Bestellung lag auch eine Probe der Frucht-und-Gemüse-Sorte bei, welche ich ergänzend zu einem geringen Anteil beimischte. Mengenempfehlungen für Pellets sind schwer zu finden. DeinPapagei nennt als groben Richtwert 5-8% des Körpergewichts. Diese Menge (2-3g) war bei mir aber schon zum Frühstück verputzt. Pro Vogel habe ich dann 4,5g Pellets pro Tag gefüttert. Das war auch etwas mehr als sie tatsächlich gefressen haben, da durch das schroten viel Mehl entstand, was übriggelassen wurde und größere Stücke oft beim Fressen durch die Gegend geflogen sind. Bis auf das Mehl sind die Näpfe aber abends immer vollständig leer gewesen.

Zu den Pellets habe ich täglichgeraspeltes, sowie im Stück angebotenes Obst oder Gemüse gefüttert. Dabei habe ich stets mehr angeboten, als gefressen wurde, da es bei meinen beiden sehr unterschiedlich war, wie viel sie Frischfutter annehmen.

Ich habe Körner weiter im Training verwendet, da wechsle ich auch heute noch zwischen Hirse, Hanf und Kardi.

Neun Monate später fraßen Sunny und Milo weiterhin begeistert Pellets. Nach kurzer Zeit habe ich auch mehr und mehr die Nutribird-Pellets untergemischt, welche dann genauso angenommen wurden. Aufgrund der öffentlich geteilten Ansichten der Firma DeinPapagei habe ich mich entschieden, das Unternehmen nicht mehr zu unterstützen und empfehlen. Da in Untersuchungen verschiedener Hersteller Nutribird die höchste Stabilität der Zusammensetzung zeigte (Wolf 2024), bin ich bei diesen Pellets geblieben.

Das Frischfutter bereite ich mittlerweise in großen Mengen vor, zerkleinere es und friere es portionsweise ein. Diese Portionen werden (bis auf einige ungeliebte Sachen) komplett aufgefressen. Ich kann daher wirklich bedarfsgerecht und mit kaum Abfall füttern. (Mehr dazu auf meinen Social Media Kanälen Instagram Facebook Youtube)

Bezüglich der Gewichtsentwicklung meiner Vögel konnte ich lange keine weiteren Erfolge berichten, über die letzten Monate haben sich meine Vögel jedoch aneinander angeglichen und ihre Wunschgewichte erreicht und gehalten! Dabei habe ich die tägliche Gesamtmenge an Pellets auf 2g pro Vogel pro Tag reduziert, da die Pellets nicht ganz restlos aufgefressen wurden. Dazu habe ich begonnen wieder täglich 1g Körnermischung pro Vogel für den Muskelmagen zu füttern.

Das Gefieder hat sich bei beiden leicht verbessert. Sunnys Fußschwielen sind ab und zu noch sichtbar, was aber eindeutig mit ihrem Gewicht korreliert. Allgemein das Zusammenleben der beiden deutlich friedlicher geworden.

Was füttere ich aktuell?

Im laufe der Monate habe ich den Pelletanteil wieder sukzessive verringert und den Körneranteil erhöhnt. Ich habe mich viel mit der natürlichen Ernährung beschäftigt und konnte dabei einen ausgewognenen, abwechslungsreichen und größtenteils unverarbieteten Futterplan erstellen. Daher füttere ich aktuell nicht mehr getrennt nach Körner- und Frischfutter, sondern nach Feucht- und Trockenfutter. Pro Vogel gibt es pro Tag 1TL Feuchtfutter und 1TL Trockenfutter.

Ich füttere morgens Feuchtfutter, das besteht weiterhin aus dem beschriebenen Mix aus Gemüse, Grünfutter und Obst (darin sind auch bereits Kerne enthalten, z.B. von Kiwi, Paprika oder Melone) gemischt mit feuchtem Körnerfutter, d.h. Keimfutter (fertige Mischung für kleine Papageien und diverse Hüslenfrüchte im Wechsel), eingeweichte Körner (v.a. Chiasamen) oder gewässerte Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Chachews). Nüsse gibt es nur selten, aber da die Inhaltsstoffe sehr gesund sind, schließe ich sie nicht mehr von der Ernährung aus. Das Wässern macht die Nähstoffe besser verfügbar. Der Anteil des feuchten Körnerfutters am Feuchtfutter beträgt zwischen 20% und 50% (z.B. bei Keimfutter mehr, bei Nüssen weniger).

Nachmittags gibt es dann Trockenfutter, was ich auch als Enrichment verstecken oder in Wühlkisten streuen kann. Das besteht aus einer Basis-Körnermischung für Sperlingspapageien, einem Anteil Gras- und Wildsamenmischung zum „verdünnen“ (das soll ausgleichen, dass es im Training ja zusätzlich reichhaltige Körner wie Hirse, Hanf und Kardi gibt), einem Anteil Pellets (Nutribird B14, dient mehr dass sie an Pellets gewöhnt bleiben, falls ich mal kein Feuchtfutter geben kann wie z.B. nach meinem Umzug) und einem Anteil Trockenobst, -gemüse und -kräutern (ich verwende derzeit den Papageien-All-in-Mix von Körnerbude). Aktuell sind die Anteile meines Mixes wie folgt: 500g Basismischung, 50g Trockenobst-Gemüse-Kräutermischung, 75g Gras- und Wildsamenmischung, 25g Mariendistelsamen, 35g Fonio Paddy, 30g Pellets. Mariendistelsamen gebe ich wegen der leberschützenden Wirkung hinzu und Fonio Paddy ist reich an essentiellen schwefelhaltigen Aminosäuren, die andere Körner nicht enthalten und ist damit ein guter Ersatz für Ei.

Frische Gräser und anderes Gesammeltes gibt es weiterhin so viel wie möglich und im Winter ergänze ich durch Microgreens. Während der Mauser oder Krankheit (Milo hatte vor kurzem eine Verletzung) gebe ich zusätzlich ein Vitaminpräparat.

Mit der Fütterung sind meine beiden laut aktuellen veterinärmedizinischen Befund gesund, es wird alles restlos aufgefressen und die Gewichte der beiden sind relativ stabil und gesund. Sunnys Fußschwielen werden wegen der Fehlstellung nie ganz weggehen, aber sie sind deutlich besser geworden.

Quellen

Aeckerlein, Wolfgang & Steinmetz, Dietmar: Vögel richtig füttern. Ulmer, Stuttgart 2003, ISBN 978-3800135455

Brightsmith, D. J. (2012). Nutritional Levels of Diets Fed to Captive Amazon Parrots: Does Mixing Seed, Produce, and Pellets Provide a Healthy Diet?. Journal of Avian Medicine and Surgery, 26(3), 149-160. https://doi.org/10.1647/2011-025R.1

del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A., and de Juana, E. Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://birdsoftheworld.org/bow/home (Stand Dezember 2023)

Ehlenbröker, Jörg, Ehlenbröker, Renate & Lietzow, Eckhard: Agaporniden und Sperlingspapageien: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8001-5431-9

Engebretson, M. (2006). The welfare and suitability of parrots as companion animals: a review. Animal Welfare, 15(3), 263-276.

Fischer, I., Christen, C., Lutz, H., Gerlach, H., Hässig, M., & Hatt, J. M. (2006). Effects of two diets on the haematology, plasma chemistry and intestinal flora of budgerigars (Melopsittacus undulatus). Veterinary Record, 159(15), 480-484.

Harrison, G.J., Harrison, L.R., Ritchie, B. W. (2006). Nutrition. In: Harrison, G.J., Harrison, L.R., Ritchie, B. W. (eds.) Avian Medicine Principals and Application, Spix Publishing Inc, Palm Beach, Florida, pp. 85-140.

Kalmar, I. (2011). Features of psittacine birds in captivity: focus on diet selection and digestive characteristics (Doctoral dissertation, Ghent University).

Klasing, K. C. (1998). Comparative avian nutrition. CAB International, New York, New York.

Kollias, G. V. (1995). Diets, feeding practices, and nutritional problems in psittacine birds. Veterinary medicine 90, 29-39.

McDonald, D. L. (2004). Failure of the wild population of the endangered Orange-bellied parrot (Neophema chrysogaster) and implications for nutritional differences in indigenous and introduced food resources. Proceeding Austrian Association Avian Veterinarians, Lake Worth, Florida.

Oftring, Bärbel & Wolf, Petra: Vogelfutterpflanzen aus Natur und Garten – Beliebte Futterpflanzen für Ziervögel und Ziergeflügel Anbau, Ernte, Eignung, Wirkung: Edition Gefiederte Welt. Arndt-Verlag, Bretten 2019, ISBN 978-3945440339

Reid, R. B., & Perlberg, W. (1998). Emerging trends in pet bird diets. Journal of the American Veterinary Medical Association 21, 1236-1237.

Roudybush, T. E., & Grau, C. R. (1985). Lysine requirement of cockatiel chicks. In Proceedings of the Western Poultry Disease Conference 34, 113-115.

Saldanha, A., Girata Machado, R., Decker Fernandes, B., Caroline de Oliveira, J., Amorim Carvalho, G., Brandão Moreno, T., & da Rocha, C. (2023). Voluntary intake of captive psittacines fed mixed diets of seeds and extruded feed. Archives of Veterinary Science, 28(3).

Spitzer, Karl Heinz: Sperlingspapageien: Arten und Rassen, Haltung und Zucht. Ulmer, Stuttgart 1992, ISBN 978-3-8334-8551-0

Stanford, M. (2006). Calcium metabolism. In: G.J. Harrison, T. L. Lightfoot (eds.) Clinical avian medicine. Spix Publishing, Palm Beach, Florida, pp. 141-151.

Crean, J. (2024). The Parrot Podcast: Parrot Diet & Nutrition, Avian Teas & What Parrots Eat According to SCIENCE!, Folge vom 18. März 2024

Wilbrand, Andreas: Futterpflanzen für Vögel: Futter- und Heilfplanzen, Früchte und Süßgräser, Trink- und Badetees. Oertel+Spörer, Reutlingen 2020, ISBN 978-3965550339

Wolf, P. (2002). Nutrition of Parrots. Proceedings of the V International Parrot Convention, Puerta de la Cruz, pp. 197-205.

Wolf, P., Bayer, G., Wendler, C., & Kamphues, J. (1999). Mineral deficiency in pet birds. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 80, 140-146.

Wüst, R. & Wolf, P.: Sonderheft Ernährung: Risiken und Lösungen in der Fütterung von Papageien und Sittichen. Papageien – Fachzeitschrift über Haltung, Zucht und Freileben der Papageien und Sittiche. Arndt-Verlag e.K., Bretten, 2018, ISSN 2569-1937

Wolf, P.: Fortbildung: Die Ernährung der Papageien & Sittiche, Akademie der Vogelhaltung. Arndt-Verlag e.K., Webinar, 11.06.2024